最終更新日:2025年11月18日(2025-11-18)

「LPへの流入は増えているのに、なかなかコンバージョンにつながらない…」

「Webページをどう改善すれば効果が出るのかわからない」

そんな風に悩んでいませんか?

LPを始めとするWebページの改善策が頭打ちとなったときこそ、実施したいのがABテストです。

ABテストの設計から実施、結果分析までを正しい方法で行うことで、Webページの成果を上げることが可能になります。

本記事では、ABテストのやり方・種類・メリット・デメリットについてわかりやすく解説。

ABテストの基本を理解できる内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。

目次

ABテストとは?

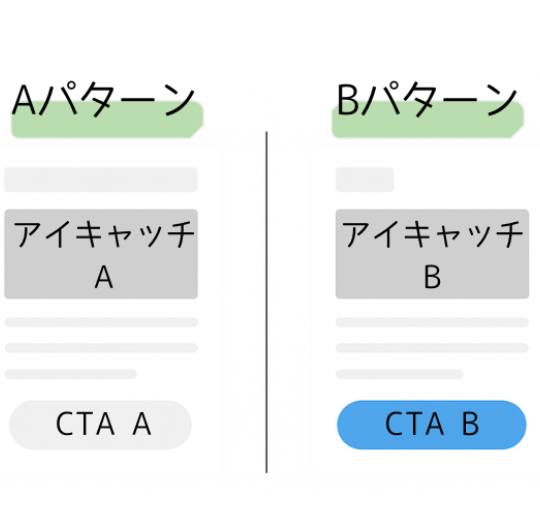

ABテストとは、ユーザーに異なるパターンのWebページを提示し、どちらがより成果を出せるかを確認するテスト手法です。

例えば、

- LPのキャッチコピー

- アイキャッチ画像

- CTAボタンの色

などを変え、どちらのパターンがよりクリックされやすいかを測定します。

広告科学の創始者、クロード・ホプキンス氏が「クーポン付きのDM」で効果測定を行ったことが起源であり、現代のデジタルマーケティングにおいて欠かせない手法となっています。

ABテストの方法は2種類

ABテストの方法は「逐次(ちくじ)テスト」と「並行テスト」の2種類で、それぞれにメリット・デメリットがあります。

| 項目 | 逐次テスト | 並行テスト |

|---|---|---|

| テスト方法 | AパターンのあとにBパターンを検証(期間を分けて検証) | AパターンとBパターンを並行して検証(同時期・同条件で検証) |

| メリット | ツール不要で実地でき、コストがかかりにくい | 外部要因(天気、イベント等)の影響を受けない |

| デメリット | 外部要因の影響を受けやすく、正確なデータを取りにくい | 専用ツールの導入コストがかかる |

LPのABテストに用いられることが多いのは、外部要因の影響を受けにくい「並行テスト」です。

ABテストを実施すべきLPの見分け方

ABテストはLPの成果を高めるのに有効ですが、すべてのページでテストを行う必要はありません。

ABテストを実施したほうがいいのは

- 明確な課題があり、改善の余地があるLP

- 大規模な変更を予定しているLP

の2つです。

①については、ボトルネックとなっている要素をABテストを通して検証することで、効果的な改善策を見つけられます。

②については、変更点の実装前にABテストを実施することで、失敗のリスクを軽減できます。

例

①明確な課題があり、改善の余地があるLP

・アクセスはあるがコンバージョンにつながっていないLP

・ユーザーの離脱率が高いLPなど

②大規模な変更を予定しているLP

・新しいデザイン、クリエイティブ、訴求文などを導入する場合など

LPにおけるABテストの必要性

LPの成果を最大化するには、広告やWeb検索からLPにやってきたユーザーを、1人でも多くコンバージョン(商品購入や申し込み)に導かなければいけません。

そのためには、お客様であるユーザーの属性に適した改善策を打つ必要があります。

しかし、LPの場合は文章やデザインのわずかな変更で成果が大きく変わるため、担当者の憶測や勘だけでベストな改善策を見つけるのは困難です。

そこで必要になるのが、ABテストを活用した改善策の検討です。

ABテストを実施し、ユーザーの反応を数値として把握することで、「本当に有効な改善策」を効率的に見つけることができます。

ABテストは「意味がない?」

LPのABテストの必要性について解説しましたが、実はしばしば「ABテストは意味ない」といわれてしまうことがあります。

しかし、意味がないといわれるケースでは、不適切な方法でテストを実行していることがほとんどです。

例えば、十分なサンプル数やテスト期間が確保されていなかったり、季節などの影響により正確なデータが得られていなかったりする場合などがこれにあたります。

そのような点に注意し、適切な方法で行えば、ABテストは十分に意味のある施策です。

仮に思ったような成果が出なくても、意味がないわけではなく「今回の仮説は間違いだった」という気づきになります。

地道な作業ではありますが、仮説を立てて検証を繰り返すことで、初めて自社のLPの成功パターンを見つけられるのです。

LPのABテストで優先的にテストしたい要素

LPのABテストを効率的に進めるには、テストする要素の優先順位をつけることが大切です。

ユーザーに注目されやすい場所や、お問い合わせ・資料請求などのコンバージョンにつながりやすい要素を優先してテストしましょう。

ここでは、LPのABテストで優先すべき要素の具体例を紹介します。

①ファーストビュー

ファーストビューは、Google広告や検索から訪れたユーザーが最初に目にする部分です。

70%以上のユーザーがファーストビューで離脱するといわれるほど、LPの中でも特に離脱率が高いポイントです。

LPの印象や、その後のユーザー行動に大きな影響を与えるため、最優先でABテストを行う必要があります。

②キャッチコピー

ファーストビューに続いて、見出しやCTAボタンに使うキャッチコピーも優先度が高い要素です。

魅力的なキャッチコピーはユーザーの心を掴み、LPからの離脱を防ぎます。

また、CTAボタンのクリック率や、LPのスクロール率(最後まで読んでもらえるかどうか)にも関連します。

そのため、複数のキャッチコピー案を用意してABテストを行い、最適な表現を特定することが欠かせません。

③CTAボタン

CTAボタンの色や配置場所の変更は、コンバージョン率に大きく関与します。

例えば、赤いボタンが有効なケースもあれば、信頼感が重視される商材では青や緑の方が成果が上がりやすい場合もあります。

そのため、優先的にABテストを行い、感覚ではなくデータをもとに最適解を見極めることが大切です。

わずかなクリック率向上でも広告費の効率化や売上拡大につながるため、優先度の高い施策として取り組む価値があります。

④入力フォーム

お問い合わせや資料請求に使う入力フォームも、優先してABテストを行うべき要素です。

広告やLPの内容に興味を持ってもらえても、フォーム入力の負担が大きいとユーザーは離脱してしまいます。

入力項目の数やエラーメッセージの表示方法、送信ボタンの配置など、細かい点まできちんと検証することが大切です。

ABテストの種類とメリット・デメリット

ABテストには複数のテスト方法があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。

ここからは、ABテストの種類とメリット・デメリットについて解説します。

同一URLテスト

「同一URLテスト」は、LPのURLは変えずに、訪問者ごとに異なるパターンを出し分けるテスト方法です。

ユーザー視点では同じページを見ているように見えますが、実際にはボタンの色やキャッチコピーなどが異なる状態で表示されます。

などに最適です。

・専用ツールのコストがかかる

・ツールを使わない場合、出し分け処理による表示遅延のリスクがある

複数ページテスト

複数ページテストは、URLを分けてデザインや導線の異なるページを用意し、どちらが成果を上げるか比較するテスト方法です。

ページ全体を根本的に見直せるため、場合によっては劇的な成果改善が期待できます。

ただし、検索エンジンに重複コンテンツとみなされる可能性があり、テストページにnoindexを設定するなどの対策が必要です。

などに実施すると、大きな気づきを得られます。

・レイアウトを大きく変えて比較できる

・ページ全体を根本的に改善できる

・テスト後、成果の高いページをそのまま運用に回せる

・複数のページを制作する工数がかかる

・URLが分散するため、運用の手間が増える

・SEOへの影響が大きい(noindex設定などの対策が必要)

多変量テスト(マルチバリアントテスト)

多変量テスト(マルチバリアントテスト)は、見出し・画像・CTAボタンなど複数の要素を同時に組み合わせて検証するテスト方法です。

これにより、LPの要素の最適な組み合わせを見つけることができます。

に向いています。

・最適な組み合わせを一度のテストで見つけられる

・複数の要素を同時に改善できる

・部分的な改善では見つけにくい「相乗効果」を把握できる

・必要なパターン数が膨大になりやすい

・分析の難易度が高く、結果の解釈に時間がかかる

・十分なサンプル数(アクセス数)がないと信頼性の高い結果が得られない

リダイレクトテスト

リダイレクトテストは、ユーザーが1つのURLにアクセスしたときに、自動的に別のテストページへ振り分ける方法です。

複数ページテストと似ていますが、振り分けをサーバーやツール側で行うことで、既存のページを変更せずに新しいページを試せるのが特徴です。

などに適しています。

・既存のページをほとんど変更せずに実施できる

・勝ちパターンを本番ページに反映しやすい

・リダイレクト処理によるわずかな表示遅延が発生する

・SEOに悪影響を及ぼす可能性がある

・サーバー設定やツール導入が必要

ABテストの基本手順

A/Bテストの基本手順は、以下の通りです。

- ターゲットを明確にする

- 目的を決める

- 仮説を立てる

- テストパターンを設計しABテストを実施する

- 結果を分析しPDCAを回す

それぞれの工程について、詳しく解説します。

①ターゲットを明確にする

まずは「誰に対してテストを行うのか」を明確にしましょう。

ターゲットを決めずにすべてのユーザーを対象にすると、結果がごちゃ混ぜになり「結局どこを改善すればよかったのか」が見えにくくなります。

例えば、お店で商品を試食してもらうときに、子どもと大人を一緒に調査すると意見がバラバラになりますよね。

お菓子なら子どもの反応を見たほうが参考になりますし、健康食品なら大人に聞いたほうが的確な結果が得られるはずです。

LPでも同じで、以下のように条件を絞ったほうが、ABテストの効果がわかりやすくなります。

例

・特定の広告から来た人だけを対象にする

・スマホユーザーだけに限定する

②目的を決める

ターゲットと同様に、ABテストの目標を決めておくことも欠かせません。

例

・クリック率を〇%向上させる

・資料請求の件数を〇件増やす

・離脱率を〇%低下させる

上記のように、具体的な目標を立てましょう。

「具体的に何を改善したいのか」「そのためにどの指標を向上させたいのか」というところまで考えておくと、ABテストの設計がスムーズになります。

③仮説を立てる

目的が決まったら、ABテストの仮説を立てましょう。

「〇〇を変えたらユーザーの行動が変わるかもしれない」という仮説を立てることで、検証の方向性が見えてきます。

例

■アイキャッチ画像なら…

「今より利用シーンが伝わりやすい画像に変更したら、興味を持たれやすくなるかもしれない」

■CTAボタンなら…

「クリックできるボタンに見えていない可能性があるから、コピーを変えてみよう」

④テストパターンを設計しABテストを実施する

仮説を立てたら、それをもとに改善アイデアを出し、テストパターンを設計します。

この段階で重要なのは、一度に複数の要素を変更しないこと。

複数の要素を同時に変更すると「どの要素がどう結果に影響したか」がわからなくなってしまいます。

例

■CTAボタンをテストするなら…

・今すぐ無料で試す

・詳細を見る

の2つのコピー(文言)を検証する場合、CTAボタンの色や大きさは「変更しない」

広告文や媒体設定についても、同様の理由で変更を避けます。

テストパターンを作成したら、ABテストツール等を用いてABテストを実施しましょう。

⑤結果を分析する

ABテストが終了したら、データを収集・分析し、どのテストパターンが効果的だったかを明確にします。

テスト結果を正しく判断するためには、以下のデータを確認することが大切です。

確認すべきデータ

・クリック率

→どのくらいの人がボタンをクリックしたか

・コンバージョン率

→申し込みや購入につながった数

・滞在時間

→ユーザーがページに滞在した時間

ある程度のデータが集まり、数値の違いに偶然ではない根拠(統計的な有意差)があると確認できて、初めて「この改善は効果があった」と判断できます。

ABテストを行う際の注意点

ABテストで信頼できる結果を得て、LPの効果を最大まで高めるためには、次のポイントを意識することが大切です。

- 十分なテスト期間を設ける

- 十分なサンプルサイズを確保する

- 外部要因による影響を考慮する

- PDCAサイクルを回す

1つずつ詳しく解説します。

十分なテスト期間を設ける

LPのABテストを実施する際は、アクセス数に応じて適切なテスト期間を設けましょう。

一般的に推奨されているテスト期間は、約2週間以上です。

ただし、アクセスが少ないLP(1日100訪問未満)の場合は、統計的に有意な差を得るために4~8週間ほどのテスト期間が必要になります。

テスト期間が短すぎると

- 平日と休日

- 月初と月末

といったタイミングの違いによるユーザー行動の偏りが結果に強く影響し、誤った判断につながりやすくなります。

十分なサンプルサイズを確保する

期間だけでなく、サンプルサイズ(訪問者数)を十分に確保することも重要です。

例えば、10人にアンケートを取って8人が「Aのほうがいい」と答えたとしても、それが偶然かもしれません。

しかし1,000人に調査して800人が「Aがいい」と答えたなら、結果に説得力が生まれますよね。

そのように、サンプルサイズの大きさにより、ABテストの信頼性は大きく変わるのです。

どのくらいのサンプル数が必要かは一概には決められないため、オンラインツールなどを使用して判断することをおすすめします。

外部要因による影響を考慮する

ABテストの結果は、外部要因の影響によっても大きく変動します。

外部要因の例

・季節イベント

・広告キャンペーン

・大型セール

・広告出稿量の変動

・競合サイトの動き

これらの外部要因が重なると、一時的にアクセス数やコンバージョンが増減するため、正確な比較ができません。

外部要因を取り除くのが一番ですが、それは難しいため、結果を読み解く際には時期や状況などの背景要素も考慮することが大切です。

PDCAサイクルを回す

ABテストは一度実施して終わりの改善施策ではありません。

LPの成果を最大化するには、PDCAサイクルを回して継続的に改善することが不可欠です。

- 仮説を立てる(Plan)

- テストを実行する(Do)

- 結果を評価する(Check)

- 改善策を反映する(Act)

この流れを繰り返すことで、単発のテストでは得られない長期的な改善効果を得ることが可能になります。

仮にABテストの効果が出なくても、「仮説がなぜ外れたのか」を掘り下げることで、次回の方向性がより明確になります。

短期的な成果に一喜一憂するのではなく、中長期的な視点で仮説検証を重ねていきましょう。

まとめ

ポイントまとめ

・ABテストは2種類以上のパターンを比較して効果を検証するテスト方法

・正しい条件・手順のもと実施すれば、LPの成果向上が期待できる

・テスト後はPDCAサイクルを回し、継続的に改善していくことが大切

ABテストは、LPの成果向上を目指すうえで有効なテスト方法の1つです。

正しい方法でABテストを行うことで、LPの課題の改善や、成果の向上につながります。

ABテストを戦略的に活用し、LPの成果を高めていきましょう。

・SEOへの影響が少ない

・アクセス解析データの比較が簡単

・コードを書き換えずに導入できる(専用ツールを使う場合)