「LPのワイヤーフレームってどう作ればいいの?」

「初心者が作るのは難しそう…」

そんな悩みや不安を抱えていませんか?

ワイヤーフレームの作成は一見難しそうに見えますが、心配は不要です。

順序立てて作業すれば、初心者の方でも効果的なワイヤーフレームを作成できますよ。

本記事では、

- ワイヤーフレームの基本

- 失敗しやすいポイントや作り方のコツ

- 実務で使えるツール

について、具体例を交えながら解説・紹介します。

この記事を読めば、ユーザー心理に沿ったワイヤーフレームの作り方がわかり、初めてのLP制作を迷わず進められるようになります。

目次

ワイヤーフレームはLPの「設計図」

まず、ワイヤーフレームとは何かを整理しましょう。

ワイヤーフレームは、LP(ランディングページ)に必要な要素や、情報の配置を整理した設計図です。

家を建てるときに描く間取り図と同じで、「LP上に何をどう配置するか」を整理する役割があります。

デザインの下書きではなく、

- どの情報をどの順番で見せれば効果的か

- どこにボタンを置けば自然にクリックしてもらえるか

を明確にするためのツールと考えましょう。

LPのワイヤーフレームを作るメリット

LPのワイヤーフレームを作る主なメリットは、以下の3つです。

- ユーザーの動きをイメージしやすくなる

- 余計な修正コストを減らせる

- 認識共有がしやすくなる

これらのメリットについて詳しく解説します。

ユーザーの動きをイメージしやすくなる

LPのデザインを決める前にワイヤーフレームを作ることで、

- ユーザーがどの順番でスクロールするのか

- どのような流れでリンク・ボタンをクリックするのか

といった点を可視化でき、ユーザーの動きをイメージしやすくなります。

これにより、優先して見せるべき情報の選択や、CTA(行動喚起)ボタンの配置の決定をスムーズに行えます。

修正回数が少なくなる

修正が少なくなることも、LPのワイヤーフレームを作るメリットです。

たとえば、家を建てたあとに「やっぱりキッチンの位置を変えたい」となったら大変ですが、設計図の段階であれば簡単に直せますよね。

LP制作も同じで、ワイヤーフレーム作成の段階できちんと導線や配置を検討しておくことで、制作途中や完成段階での修正の手間がかからなくなります。

実際に作業を始めてから「情報が多すぎる」「ボタンが見にくい」と気づくよりも、前もって調整できるほうが効率的です。

その結果、作業スピードも上がり、完成度の高いLPをスムーズに仕上げられます。

認識のズレが起きにくくなる

ワイヤーフレームを作ることで、「ボタンはここに置く」「商品の説明はこの順番」といった具合に、担当者全員が同じイメージを持てるようになります。

これにより、担当者同士の認識のズレが起きにくくなるのも、ワイヤーフレームを作るメリット。

担当者同士の認識のズレがなくなることで、「思っていたのと違う」というトラブルを未然に防ぐことが可能になります。

これは、初心者の方が外部のデザイナーやコーダーに依頼するときにも非常に重要なポイントです。

LPのワイヤーフレームの作り方

LPのワイヤーフレーム作成の基本手順は、以下の通りです。

- LPの目的を決める

- ターゲットを決める

- LPに必要な要素を洗い出す

- 要素の配置とレイアウトを検討する

- LP制作のガイドとして活用する

各ステップごとに詳しく解説します。

ステップ1:LPの目的を決める

はじめに、LPの目的(ゴール)を決めましょう。

目的によって、優先すべき要素やページ設計が変わります。

例

■商品の購入を増やしたい!

→「商品を売るためのページ」を作る

■資料請求の件数を増やしたい!

→「資料請求につながる導線」を作る

■セミナーに参加してもらいたい!

→「参加したい!」と思ってもらえるような情報を伝える

この段階を飛ばしてワイヤーフレームを作り始めると、途中で「何を優先すべきなのか」がわからなくなってしまいます。

また、目的が曖昧なままでは効果的なLPは作れないので、必ず事前に考えておきましょう。

ステップ2:ターゲットを決める

次にターゲット(誰に向けて作るか)を決めます。

Webマーケティングにおける、ペルソナ設定の工程です。

- ターゲットの年齢、性別

- 興味・関心や抱えている課題

- ページを訪れたときの状況や悩み

などの条件に沿って、できるだけ具体的にターゲット像を考えましょう。

ターゲット像を絞ることで、伝えるべき情報や言葉の選び方が見えてきます。

ステップ3:LPに必要な要素を洗い出す

次に、自社のLPに必要な要素を整理します。

- ユーザーが知りたいこと

- LPの目的を達成するために必要な情報

を中心に、LPに盛り込む要素を洗い出しましょう。

参考として、LPでよく使われる要素の例を紹介します。

例

・アイキャッチ画像

・キャッチコピー

・商品やサービスの特徴

・利用者にとってのメリット

・口コミ、導入実績、成功事例

・FAQ

・申し込みボタン(CTA)

ステップ4:要素の配置とレイアウトを検討する

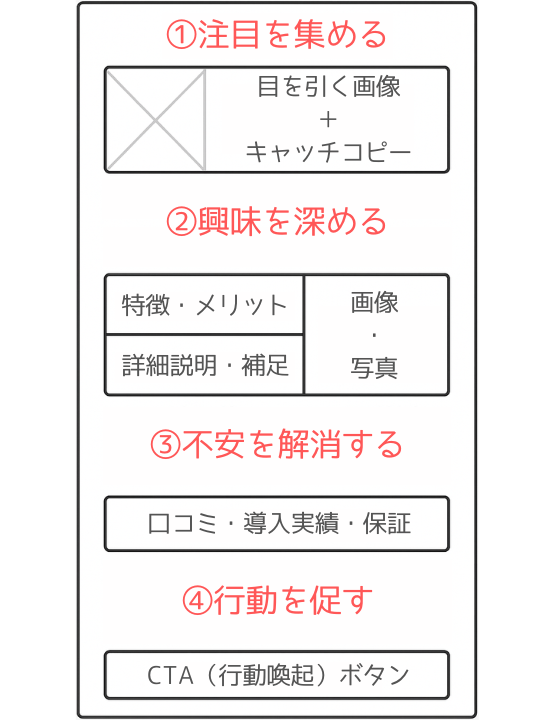

続いては、ステップ3で洗い出した要素をどの順番でページに置くかを考えます。

基本となる順序は、以下の通りです。

- 注目を集める(魅力的なアイキャッチ画像やキャッチコピー)

- 興味を深める(特徴、メリットなどを説明)

- 不安を解消する(口コミ、導入実績、保証内容の紹介)

- 行動につなげる(CTAボタン)

この順序をベースに、上から下に自然に読めるか、重要な情報が目立つかといった点を意識しながらレイアウトを考えましょう。

最初は下書きとして紙やホワイトボードに書き出し、ある程度内容が固まったら、ツールなどに落とし込んでワイヤーフレームを完成させます。

ヒント

初心者の方は「線やボックスだけで十分」と考えると、情報が多くても迷わず作れます!

ステップ5:LP制作のガイドとして活用する

ワイヤーフレームが完成したら、デザインやコーディングの担当者に渡し、実際のLPに落とし込むためのガイドとして活用します。

この段階では、要素の順番や配置が正しいかを確認することがポイントです。

ワイヤーフレームを渡す前に、今一度不備がないか確認しましょう。

また、補足内容や注意点があれば、共有時にコメントやメモを添えると、確認・修正の手間を減らせます。

メモの例

・ここには商品写真を大きく配置

・この部分は箇条書きで特徴を整理

・ボタンの色は後でブランドカラーに統一

・後日クライアントから情報を受け取り次第差し替え など

ワイヤーフレーム作成でよくある失敗と回避策

ここからは、LPのワイヤーフレーム作成でよくある失敗と、その回避策を紹介します。

代表的な事例を前もって知っておけば、ワイヤーフレーム作成の段階で十分に対策をとることができるでしょう。

失敗例①情報を詰め込みすぎてしまう

「これも伝えたい、あれも必要かも」と欲張ると、ユーザーは何に注目すればいいのかわからなくなり、逆に離脱されてしまいます。

これに対する回避策は、「本当に必要な情報だけを残すこと」。

最初にLPの目的をきちんと定めて、目的と関係ない情報を入れないようにすることが大切です。

失敗例②CTA(行動喚起)ボタンが目立たない

CTAボタン(申込みボタンや資料請求ボタン)の位置がわかりにくいと、ユーザーにクリックしてもらえません。

せっかくページを読んでもらっても、最後に行動してもらえなければ意味がありませんよね。

ボタンの色を背景としっかり区別する、わかりやすい文言に設定するなどの工夫をして、ユーザー目線で視認しやすいデザインにしましょう。

失敗例③ページの流れが途切れてしまう

説明文が長すぎてCTAボタンが見えなくなったり、関連する情報が離れた位置に置かれていたりしてページの流れが途切れると、ユーザーに離脱されやすくなります。

「次に何をすればいいか」がわからなくなり、迷ってしまうためです。

これを回避するためには、LP内の情報の流れを意識し、自然に次の要素に目が移るようにワイヤーフレームを設計することが大切です。

LPのワイヤーフレームの成果を最大化するポイント

LPのワイヤーフレームは、ただ要素を並べるだけでは十分に効果を発揮できません。

自然な流れで読み進められ、資料請求や申し込みなどの行動を起こしやすい設計にすることが重要です。

ここでは、成果につながるために意識しておきたいポイントについて解説します。

ポイント①情報の流れをストーリーとして設計する

LPは1枚のページの中で完結するため、情報の流れを「ストーリー」として設計するとわかりやすくなります。

たとえば、

- 課題の提示(なぜこの商品やサービスが必要なのか)

- 問いかけ(例:同じ悩みを抱えていませんか?など)

- 解決策として商品・サービスを提示

- 実績・口コミで信頼性を補強

- 商品・サービスの申し込みを促す

という流れです。

映画や漫画のように「起承転結」を意識することで、スクロールするごとに理解と興味が深まる構成に仕上がります。

ポイント②成功事例を参考にする

実際に成果を出しているLPを参考にするのもおすすめです。

競合のLPはどんな順番で情報を並べているのか、ボタンはどの位置に置いているのかといった点を確認してみましょう。

ただし、丸ごと真似をするのではなく、自社の商品やサービスに合わせて応用することが大切です。

ポイント③モバイル端末を意識した設計にする

PCとスマホでは、LPの見え方や操作方法が異なります。

現代ではスマホからLPを見るユーザーが大半のため、テキストやボタンの大きさ、情報の配置などをモバイル端末向けに最適化する必要があります。

PCで綺麗に見えるLPでも、スマホユーザーにとって使いにくければ成果は出ません。

スマホでの表示を確認しながらワイヤーフレームを設計しましょう。

ポイント④ドキュメントとして残しておく

作成したワイヤーフレームはその場限りで終わらせず、必ずドキュメントとして残しておきましょう。

クラウド上に保存しておけば、チーム全員が同じ情報を見ながら作業でき、誤解や認識のズレを防げます。

さらに更新履歴を記録しておけば、「いつ、誰が、どのように修正したのか」が明確になり、改善の過程を振り返る際に役立ちます。

LPのワイヤーフレーム作成に役立つツール

LPのワイヤーフレームは紙などに書き出す方法でも作成できますが、専用のツールを活用することでより作業効率が向上します。

ここでは、LPのワイヤーフレーム作成に役立つおすすめツールを紹介します。

Figma

引用元:Figma

Figmaは、クラウド上での共同編集が可能なワイヤーフレーム・UI設計ツールです。

複数人で同時にワイヤーフレームを編集したり、コメントを書き込んだりすることができるため、チームでのワイヤーフレーム作成に適しています。

また、豊富なテンプレートやプラグイン機能を利用できるのも嬉しい特徴。

ワイヤーフレーム作成に必要なUIキットやアイコン素材などを簡単に見つけられ、作業効率を大幅に向上できます。

無料プランも用意されており、個人利用や小規模なチームであれば、コストを抑えて利用することが可能です。

Wireframe.cc

引用元:Wireframe.cc

Wireframe.ccは、シンプルな操作性を備えたワイヤーフレーム作成ツールです。

複雑な機能がなく、画面上でサッと四角や文字を置くだけで、ワイヤーフレームの大まかな流れを作成できます。

とえば「最初にキャッチコピー、その下に商品の画像、そのあとに申込みボタン」といった配置を短時間で試せるので、デザインに入る前に「どんな順番で見せるとわかりやすいか」を整理するのに便利です。

直感的に操作できるので、初めてワイヤーフレームを作る方にもおすすめです。

Balsamiq

引用元:Balsamiq

Balsamiqは、手書き風のデザインが特徴のワイヤーフレーム作成ツールです。

あえてラフな見た目にすることで、確認の際に細かい点(色やフォントなど)に意識が向くのを防ぎ、情報の流れや構造に重点を置いた議論が可能になります。

操作はシンプルで、ドラッグ&ドロップによる要素配置やテキスト入力も簡単です。

テンプレートも豊富で、初期設計や構造確認に向いたワイヤーフレームをスピーディーに作成できます。

まとめ

ポイントまとめ

・ワイヤーフレームはLP制作の「設計図」

・効果的なワイヤーフレーム作成のためには、目的(ゴール)をきちんと定めることが大切

・ツールを使えば作業効率を高められる

LPワイヤーフレームはLP制作における「設計図」であり、効果的に作るには、目的(ゴール)を明確にした上で構造設計を行うことが重要です。

ツールやテンプレートを活用すれば、作業効率を高め、初めてでもスムーズに実務レベルのワイヤーフレームを作成できるでしょう。

この記事で紹介した作り方を参考に、実際に手を動かしてワイヤーフレームを作成してみてください。

小さな工夫の積み重ねが、LP成果の大きな成果につながります。